大型望遠鏡をのぞく児童=8月3日、福井県大野市の県自然保護センター

大型望遠鏡をのぞく児童=8月3日、福井県大野市の県自然保護センター

野外体験や科学実験を通して宇宙への興味を育む福井新聞社の「スペースキッズ」(福井信用金庫特別協賛)の夏イベント「星空キャンプ」が8月3、4の両日、福井県大野市の県奥越高原青少年自然の家などで開かれた。県内小学5、6年生約80人が連日の猛暑にも負けず、元気いっぱいに活動。地球に「大接近」した火星や美しい星空を観察したり、ペットボトルロケットを作ったりして宇宙と科学の魅力を体感する貴重な時間を過ごした。

⇒【写真集】星空キャンプのアルバムを見る

■火星見えた!!

「おー、すごい。赤い星が見えるぞ」。県自然保護センターの天体観察室に、大きな歓声が響いた。口径80センチの県内最大の望遠鏡で、15年ぶりに地球に「大接近」している火星を見て最高の思い出をつくった児童たち。木星や土星も観測することができ、未知なる宇宙への関心を大いに深めていた。

天体観測をした3日夜は雲が少なく、同センター天文指導員の山岸登美子さんも「今シーズンで最も見える日ですね」と話すほどの観測日和。昨年のキャンプでは雨が降って観測できなかっただけに、スタッフも興奮気味だった。

火星が観測できたのは南東の空。地球から遠い時期に比べて大きさが6~7倍、明るさが約40倍といい、山岸さんは「5759万キロまで最接近した7月31日とほぼ同じ大きさで見えますよ」と説明した。児童は待ちきれない様子で次々に望遠鏡をのぞき込み「見えた!!」「きれいだったね!!」と感想を言い合っていた。地球の11倍の大きさの木星は、特徴的なしま模様が観測できたほか、土星も周囲の輪を含めてはっきり見えた。

吉田彩乃さん(越前町)は「いろんな星を観測できてうれしかった。木星の衛星もよく見えた」と声を弾ませた。天文指導員に憧れているといい、「星に関する神話が好きなので、もっと詳しくなって説明できるようになりたい」と夢を語った。物理学者になりたいという佐藤寛晃君(越前市)は「火星を見ることができて感激。いろんな星に行ってみたいし、ブラックホールなど宇宙の謎を解き明かしてみたい」と目を輝かせていた。

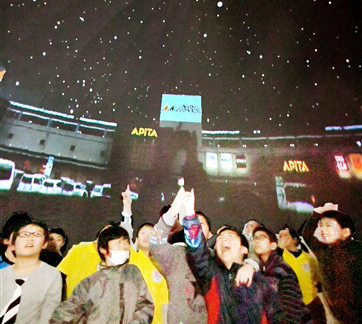

同センター内では、プラネタリウム鑑賞も楽しんだ。直径約7メートルのドーム型天井に六呂師高原から見える満天の星空が映し出されると、「きれい!!」と歓声が上がった。夏の大三角をつくる「こと座」「わし座」「はくちょう座」の見方や星の特徴についてセンターのスタッフから説明を受けた。

北斗七星は「死」、南斗六星は「生」をつかさどる仙人に見立てられているという中国の伝説も紹介された。児童は、昔の人たちの宇宙観や地域の民族性に触れ、星空への興味を深めていた。

天体観測後に同センターを出ると、夜空には無数の星々が輝いていた。天の川も確認でき、児童は「うわーきれい」「こんなにたくさん見えるなんて」とうっとり。「日本一」に選ばれたこともある六呂師高原の星空を存分に堪能した。

■カレー作り、みんなで協力

3日の夕食はキャンプ場でカレーライス作りに挑戦した。各班のメンバーで話し合い、火おこし、野菜切り、皿洗いなど役割を分担して取り組んだ。

なたを使ったまき割りでは、「ゆっくりでいいよ」と声を掛け合って慎重に作業。野菜を切る場面でも「細かい方が火が早く通るから」と協力しながら約2時間で仕上げた。

「みんなで作ったカレーはおいしいね」と大きな口を開けて、出来たての味を楽しんでいた。

■お金の大切さ勉強

福井信用金庫による金融教室では、子どもたちがお金や信用金庫・銀行の役割、大切さを学んだ。

講師を務めた福井信金地域交流室長の寶田(ほうだ)敬裕さんは、お金の機能には▽物やサービスの交換▽価値保存▽価値尺度―の三つがあると説明。「お金がないとどうなる?」「信金・銀行がないと何が困る?」などと質問を投げ掛け、金融が生活に身近な存在だと教えた。

子どもたちはお小遣いの使い道を決めるときの考え方や、計画の立て方も学んだ。