宇宙飛行士・古川聡さんが語る宇宙ステーション 福井で講演

航空宇宙の国際会議「第32回宇宙技術および科学の国際シンポジウム(ISTS)福井大会」が6月15~21日、福井県福井市で開かれた。月の探査計画、ロケット、人工衛星など宇宙にまつわる学術会議のほか、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙飛行士古川聡(さとし)さん(55)の講演、県内学生の宇宙に関する研究発表など一般向けの多彩な催しが繰り広げられた。超小型人工衛星「県民衛星」の開発をはじめ、県や県内企業が宇宙分野の取り組みに力を入れる中、県民が広く宇宙への興味を深める機会となった。

「2020年代に月に着陸し、30~40年代には火星に到達する計画です」。福井市のアオッサ県民ホールで講演した古川さんは、JAXAなど世界各国の宇宙機関が目指す月や火星の有人探査計画を紹介した。「火星に降り立つ最初の日本人は、今いる子どもたちの中から出てくるでしょう」と語りかけると、会場の小学生たちは目を輝かせて宇宙で生活する未来を思い描いた。

医師でもある古川さんは、2011年6月~11月に国際宇宙ステーション(ISS)に滞在し、医学実験やISSの維持管理に従事。14年にはJAXAの宇宙医学生物学研究グループ長に就任した。

講演で古川さんは、ISSに物資を運ぶJAXAの無人補給機「こうのとり」の活動を例に、日本の技術が宇宙開発で重要な役割を果たしていると強調した。

ISSに到着したこうのとりはロボットアームでキャッチされるが、古川さんはその大変さを「新幹線に乗っている人が、並んで走る新幹線に乗っている人と握手をするような難しさ」と説明。「(それぞれの新幹線の)速度がぴったり合っていないと握手できません。ISSとこうのとりは1秒間に8キロの速さで飛んでいて、衝突の危険がありますが、技術でコントロールしています」と話した。

会場には約500人が詰めかけ、古川さんへの質問も相次いだ。「一般の人が宇宙旅行に行けるようになる時期は?」の問いに古川さんは「あと15~20年くらいでしょう」と回答。飛行機も昔は経済的に余裕のある人しか乗れなかったが、今では多くの人が利用できるようになったと話し、次第に宇宙に行く費用は安くなっていくと予測した。

「壁にぶつかったときの乗り越え方は?」との質問には「自分が今やっていることは、何のためなのかという原点に戻るよう心掛けています」と答え、ロシア語の習得や雪の中でのサバイバルなど大変だった訓練を振り返った。「宇宙で感動した経験は?」と尋ねられると、「窓から見た地球の美しさですね。地球が一つの生き物のように見えました」と語った。

古川さんに質問した福井市の小学5年生の女児は「宇宙は真っ暗で怖いイメージがあったけど、話を聞いて行ってみたくなった」と笑顔を見せた。チアダンスを習っているといい「宇宙で踊ったらどうなるんだろう」と想像を膨らませていた。

福井で宇宙アイデアソン、12チームアイデア発表 ISTS福井大会合わせ

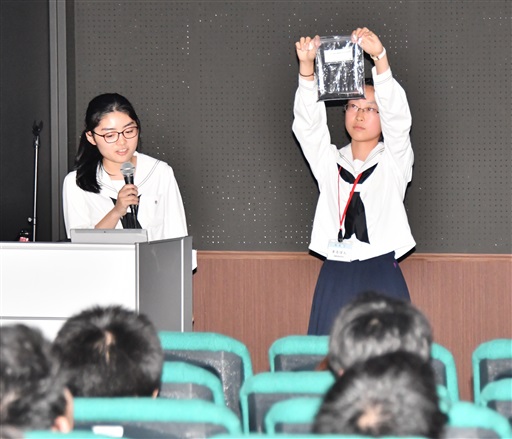

6月15日に開幕した航空宇宙の国際会議「第32回宇宙技術および科学の国際シンポジウム(ISTS)福井大会」に合わせ、宇宙の衣食住に関する製品やサービスを学生が考えて提案する「ふくい宇宙アイデアソン」が、福井市セーレンプラネットで開かれた。福井県内の高校生や大学生ら12チームが出場し、約3カ月かけて練り上げたアイデアを発表。圧縮状態から水で復元させて使用する下着や、国際宇宙ステーション(ISS)で体を洗える装置など、斬新なアイデアが次々披露された。

アイデアソンは福井新聞社「ゆめ つくる ふくいプロジェクト」が主催。福井工大「ふくいPHOENIXプロジェクト」が企画・運営協力し、ナカテック、ネスティが特別協力した。

学生は2~4人でチームをつくり、「衣」「食」「住」のテーマに分かれて3月から活動を開始。県内企業などからアドバイスを受けながら、試行錯誤を重ねてきた。この日の最終プレゼンでは、1チーム10分の持ち時間で発表。県や宇宙航空研究開発機構(JAXA)の職員ら6人が審査した。

優勝したのは、福井高専B。長期間にわたって集団生活するISS内で、プライベートな時間を過ごしてもらおうと「ちぢまるーむ」と銘打った居住空間を提案した。1人分のスペースを確保した円筒状で、簡単に折り畳めるのが特徴。外側に越前和紙、内側には破れにくく肌触りの良い生地を採用し、睡眠時などリラックスできる空間を演出した。内側には全面に映像を映し出せるようにし、「疲れやストレスも飛んでいく」とアピールした。

このほか、宇宙飛行士が「宇宙酔い」を防ぐイヤホンや、作業効率アップを狙った製品「めがね型AR」など独創性あふれるアイデアが出された。審査員の講評では「いろんなアイデアを聞けて感謝している。今後もチャレンジを続けてほしい」「これからの福井、日本を皆さんの若い力で引っ張っていってほしい」などと期待の声が上がっていた。

スペースキッズ2019始動 福井で結団式 ゆめつくるふくい

宇宙分野や科学技術に携わる人材育成を目指すプロジェクト「ゆめ つくる ふくい」を展開する福井新聞社は2019年6月16日、子ども組織「スペースキッズ」(福井信用金庫特別協賛)の本年度の結団式を福井県福井市のハピテラスで行った。好奇心あふれる団員たちは、楽しみながら宇宙への関心を高め活動していくことを誓った。

結団式は、開催中の航空宇宙の国際会議「第32回宇宙技術および科学の国際シンポジウム(ISTS)福井大会」に合わせた。

3期生となるスペースキッズには県内の小学5、6年生103人が参加。式には団員88人と保護者ら約200人が出席した。福井新聞社の吉田真士社長はあいさつで、「活動を通して、将来の福井を引っ張っていく人になってください」と激励した。

3年連続でスペースキッズのサポーターを務める宇宙飛行士の山崎直子さんは「将来一緒に宇宙の仕事ができたらうれしい」とメッセージを寄せ、団員を代表して水野陽由さんが「宇宙分野で活動を広げる福井に貢献できる人になりたい。今からわくわくしている」と意欲を述べた。

団員は、天体観測、ペットボトルロケット作りなどを通じて宇宙や科学の魅力に触れる。

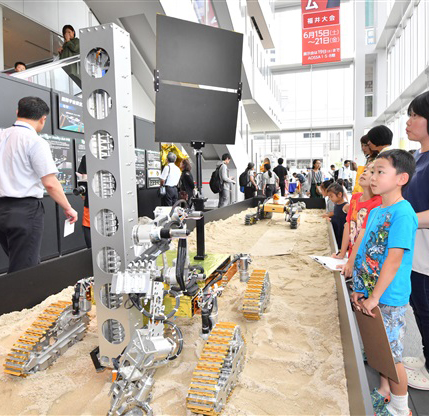

宇宙技術一堂、ISTS福井で開幕 県民衛星紹介やJAXAトーク

宇宙への好奇心育もう―。航空宇宙の国際会議「第32回宇宙技術および科学の国際シンポジウム(ISTS)福井大会」が6月15日、福井県福井市のハピテラスで開幕した。福井県や県内企業などが進める超小型人工衛星「県民衛星」の紹介、県内学生による宇宙研究発表、宇宙航空研究開発機構(JAXA)のトークショーがあり、来場者は福井発の宇宙の取り組みやさまざまな計画が進む宇宙開発の魅力に思いをはせていた。

ISTSは、日本航空宇宙学会が宇宙研究の発展や次世代の人材育成を目的に隔年で開いていおり、福井では初開催。15、16の両日は県や福井市、県内団体、企業でつくる地元の実行委員会の「宇宙フェスinふくい」と題した一般向けイベントが中心。

オープニングセレモニーでは、杉本達治知事が県民衛星の開発をはじめ、県や県内企業による宇宙分野の取り組みについて説明し「(ISTSを通じて)宇宙産業の育成につなげたい」と強調した。ISTS組織委員長の森田泰弘・宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所教授は「福井は宇宙に関する取り組みがとても熱心。皆さんと一緒に宇宙への夢を膨らませたい」と述べた。

3月に米航空宇宙局(NASA)ケネディ宇宙センターなどを訪れた県内中高生や、JAXAの筑波宇宙センター(茨城県)を見学した小中学生は、日米の宇宙開発など研修で学んだことを発表。「月や火星を目指す計画にわくわくした」「夢は宇宙飛行士になって宇宙人に会うこと」などと将来の夢を語った。

トークショーでは、探査機はやぶさ初号機のプロジェクトを主導した川口淳一郎・JAXA宇宙科学研究所教授と、舘和夫・JAXA理事補佐(福井県出身)が初号機の挑戦を振り返り、2号機に使われている技術を説明した。

会期は21日までの7日間、国内外の研究者ら約千人が参加する。16日午後2時からは、JAXAの宇宙飛行士古川聡さんの講演がある。

生み出そう! ふくい発 宇宙夢アイデア ファシリテーター保坂武文氏

福井県は未来の宇宙を見据えて教育や 産業、研究、製造など宇宙学術産業集積 地に向けてあゆみ始めています。

今年6月には福井で宇宙技術のシンポジウム ISTSが開催され、宇宙会議を盛り上げる一環としてふくい宇宙アイデアソン も開かれます。皆さんの宇宙での暮らしに役立つアイデアが、製品化されるかもしれません。

新しい創出アイデアには独創性や実現 性、地域性などが問われます。繊維や眼 鏡、食材などを活用し福井の特色を出して みてください。若狭高校の生徒がサバ缶の 宇宙食を作った先例には製品化に向けた大きなヒントがあります。ふくい宇宙アイデ アソンを通しアイデアをまとめるとともに、モノづくりのプロセスも勉強してください。

モノづくりとは「商品を通じて社会の人々の困り事 を解決し、人が見ていない夢を具現化した商品をお客様に提供する事」であると思っています。これは宇宙も一緒なはずです。

新たに生み出される商品は機能だけでなく、美しさを持ち、時代に旬でなければ 世の中に受け入れてもらえません。世の中のことも理解し、宇宙は生活の延長線上 にあるという視点で、宇宙飛行士が気付 かないところに皆さんの夢を入れ込んで提 案してください。

自分の限界を自分で決めたり、過去の 常識に縛られたりせずに、「枠にはまらず」皆さんの大きな夢に向かって一歩踏み出しましょう。

宇宙×衣食住の可能性を広げる JAXA職員が送るふくい宇宙アイデアソンへのヒント

宇宙ステーションでの生活に新しいビジネスを産むヒントは? ふくい宇宙アイデアソン

ふくい宇宙アイデアソン、参加チーム一覧

2019年6月のISTS福井大会開催を記念し、地元学生が“宇宙の衣食住”を テーマにアイデアを出し合う「ふくい宇宙アイデアソン」。参加チームは以下の通り。

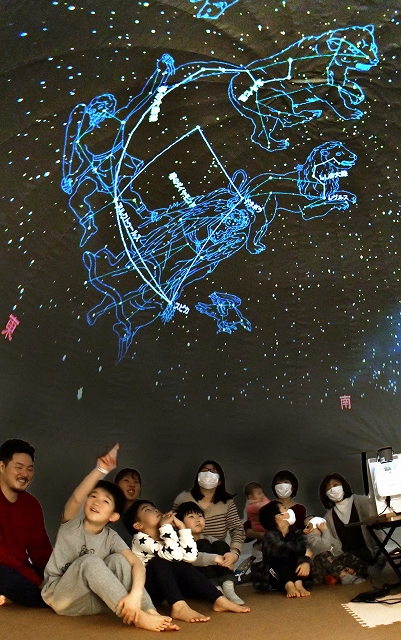

移動式プラネタリウム、福井済生会病院で出張上映 入院中の子どもら満喫

福井県内大学生、福井高専生、高校生と福井新聞記者による「どこでもプラネタリウム(どこプラ)プロジェクト」(アストロアーツ、清川メッキ工業、鯖江精機、ナカテック、富士通福井支店特別協力)は3月29日、移動式プラネタリウムドームの初の出張上映会を福井市の県済生会病院で開いた。入院中の子どもたち約50人が、ドーム内に広がる星空に感激し、心躍るひとときを過ごした。

ドームは直径5メートル、高さ3・5メートルの布製で、一度に子ども約30人が入れる大きさ。宇宙や科学技術に携わる人材育成を目指す福井新聞社の「ゆめ つくる ふくいプロジェクト」の一環で、多くの人に宇宙に興味を持ってもらおうと約1年かけて製作した。

この日は、入院している小学生と保護者、お年寄りのほか、院内保育所の子どもたちが鑑賞した。空気を送り込んで膨らんだドームを見た子どもたちは「わあ、おっきい」と興奮した様子で中に入り、プロジェクターから投映された星空に見入った。

「どこプラ」メンバーの高志高1年の生徒2人がプラネタリウムの解説を担当した。おおいぬ座のシリウス、オリオン座のリゲルなど冬に見える六つの1等星を線で結ぶと、六角形の「冬のダイヤモンド」になると紹介。子どもたちは「本当だ。ダイヤに見える」と目を輝かせていた。

25日から入院中の福井市内の小学1年生の男児は「星がきれいで楽しかった」と満足した様子。母親(45)は「ずっと(病院の)ベッドの上にいて気がめいっていたので、これを楽しみにしていたんですよ」と目を細めていた。

「どこプラ」は今後も県内での出張上映を予定している。