「本当にできるかなあ」。「どこでもプラネタリウム(どこプラ)プロジェクト」は、ドームや星を映す投映機の製作について、まったくゼロからの状態でスタートした。メンバーは失敗のたびに原因を探って改善し、約1年掛けて何とかゴールにたどり着いた。

昨年3月に活動を開始したメンバーは、ドームの小さな模型を紙で作り、完成イメージを固めた。「何とか作れそう」という感触を得たが、実際はそう甘くなかった。試作品として作ったビニール製のドームは破れやすく、明るい場所で上映するには遮光性が低かった。事前の検討が足りなかったことを反省し、遮光性の高い布に変更した。ドームを形作るために布を縫い合わせる作業は、縫う箇所が膨大なため、最も時間が掛かった。

星を映す投映機は、2種類用意した。最初に作ったのは「ピンホール式」と呼ばれるもので、半球の容器に小さな穴をいくつも開け、容器内に設置した電球で照らす仕組みだ。容器はアクリル製にしたが、穴を開けるなどの加工が難しかったため、アルミ製に変えた。

もう一つは、プラネタリウムソフトで再現した星空をプロジェクターで投映する「デジタル式」。広範囲に投映するにはプロジェクターのレンズの前方に魚眼レンズを設置する必要があり、星空がはっきり映るレンズ間の距離の調整などに苦労した。

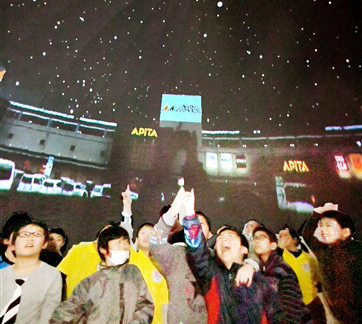

全ての作業が終わったのは、当初の想定より2カ月遅れの今年2月。メンバーは終盤、思うように進まない焦りを感じていたが、諦めずに力を合わせて課題を解決していった。何よりのご褒美となったのは、23日のお披露目会。美しい星空に歓声を上げる子どもたちの姿に、自然と笑みがこぼれていた。